青邻大学生服务社区发展计划

项目简介:

凝聚社会各界力量共建新型现代社区!青邻大学生服务社区发展计划由“青邻社区研究联盟”发起,由青邻基金提供资金支持。青邻基金以促进青年服务近邻社区为己任,旨在凝聚更多社会资源,支持大学生以社团这种相对稳定的形式,服务城乡社区发展。一方面让大学生获得学以致用的实践锻炼机会,另一方面为社区发展注入专业力量,重建近邻社群和近邻社区,实现人才培养与社区发展合作共赢的目的!

青邻社区研究联盟首批署名专家包括:

中国人民大学社会与人口学院副教授 李丁

北京科技大学文法学院社会学系教授 章东辉

北京航空航天大学马克思主义学院讲师 王海宇

北京市社会建设促进会社区治理发展研究中心执行主任 王国浩

北京汇益创美社会工作服务中心主任 万宾

北京科技大学文法学院社会学系副教授 许斌

中央美术学院设计学院社会设计方向副教授 周子书

北京大学建筑与景观设计学院副教授 李迪华

北京公益服务发展促进会副会长 卢玲

中央民族大学民族学与社会学学院教授 陈心想

中国社会科学院大学社会与民族学院副教授 赵亮员

北京联合大学应用科技学院教授 李凌

华北电力大学人文与社会科学学院讲师 李玥康

北京师范大学社会学院副教授 陈鹏

北京农学院社会工作系副教授 李巧兰

北京联合大学应用文理学院教授 杨积堂

中国社会科学院社会发展战略研究院研究员 吴莹

中央财经大学社会与心理学院副教授 程士强

华北电力大学人文与社会科学学院教授 陈建国

北京睦友社会工作发展中心高级社会工作师 李璐龄

清华大学社会科学学院社会学系副教授 严飞

北京大学社会学系教授 卢晖临

“青邻大学生服务社区发展计划”是对中国社会学悠久的社区研究和社区建设传统的继承和发展。通过社区研究,中国社会学培养了一代代有能力、有担当的青年学子。社会学界的最新的实践和案例包括:中国人民大学社会与人口学院“田野课堂”教学实践,北京大学社会学系卢晖临教授“中国农村社会变迁追踪研究:三村观察”项目,清华大学李强教授的“新清河实验”,武汉大学“华中乡土派”学术实践,人类学学者项飙在学生时期对北京“浙江村”的研究和近年来对“重建附近”的呼吁等。青邻计划希望吸收这些社会学实践的精华,进一步推广其中的优秀做法,惠及更多大学生和城乡社区,成为中国社会学、社会工作服务城乡社区发展实践的一面旗帜!

此项目已在慈善中国备案,公开募捐备案编号:53320000509200881CA20035

项目详情:

2.1城乡社区发展呼唤专业力量的支持

中国正处在快速的城镇化过程中,由乡土中国转型为城乡中国。城市社区涌现,规模巨大,彼此陌生,需求多元,农村社区空心化严重,两类社区的治理任务都很繁重。政府及居委会在社区治理其中发挥了巨大作用,但行政化明显,专业性不足。业主组织长期缺位,缺乏有效支持,规范化、可持续运作困难。社区社会组织刚刚起步,缺乏现代社会组织的规范化运作能力。外部社会组织和社工机构数量少,专业水平有限,影响和覆盖面小。

基层治理现代化与和谐社区家园建设急需专业力量支持和赋能,共同完善社区治理规则,培育社区治理共同体。基层各类主体,如街镇政府、村/居委员会、业主组织、居民社群、社会组织与社工机构等对稳定持续而专业的志愿服务力量需求巨大。中青年或因上学而脱离原生社区,或因工作而无暇居住社区的公共参与。大学生作为学习和适应能力最强的人群,可以在满足上述需求方面做出重大贡献。

2.2 社会学及社科人才培养模式转型的需要

社会学、社会工作历经多年发展,在政府研究和基层治理、社区治理、物业治理、社区营造方面积累了大量的研究成果,为和谐社会建设、国家治理体系和治理能力现代化做出了自己的理论贡献。但多数学院专家主攻方向单一,缺乏实务经验和介入能力,培养出来的学生学术倾向强,在理论、概念方面具有一定优势,但与社会治理实践脱节,短板明显,缺乏解决问题及矛盾纠纷的实务能力和经验,也缺乏领导力、行动力、完成力。急需改进传统的课堂填鸭式人才培养模式,在提升综合实务能力基础上进行知识生产和学术创新。

2.3 深化教学改革与提高育人质量的时代命题

我国学校教育存在鲜明的应试特征,教育、学校、老师、学生长期脱离社会生活和生产实践。学生考试能力强,解决问题能力和创新能力差。特别是人文社科学生,懂的知识不少,但缺乏与人民群众打交道的经验,害怕冲突和矛盾,综合利用各种知识和技能解决实际问题经验少。在学校教育中,非认知能力教育缺乏。进入社会之后很容易沾染各种社会习气,包括官僚作风、形式主义做法,容易对上谄媚,对下傲慢,难以做到谦逊有节,不卑不亢,文武兼备。

很多学科和大学都在积极尝试人才培养方式改革,提高育人质量。比如很多高校都开始重视第二课堂和社团活动,强调“田野”和课堂的结合,加强学校与社会,学界和业界的交融,以图改变长期应试教育对学生的影响。

2.4 社会学有通过社区研究培养综合型人才的丰富经验

社区研究是社会学研究的最好“抓手”,社会学有着通过社区研究培养优秀的综合型人才的丰富经验。中国人民大学郑杭生教授2003年开始新时期定县调查,继承了晏阳初、李景汉等开创的定县实验和定县调查,一直传承至今,不仅取得了丰硕的学术果实,也培养了大批人才。清华大学社会学系李强教授2014年开始赓续社会学家杨开道、许仕廉20世纪20年代末至30年代在北平西北郊外清河镇开展了乡村建设实验,开展“新清河实验”项目,培养了大批学生。北京大学卢晖临教授与国务院参事室开展“三村追踪调查”,以浙江、安徽、宁夏的三个村庄为调查点培养了一大批优秀学生。

近年来,青邻计划发起人李丁副教授所在的中国人民大学社会与人口学院积极进行人才培养改革,创新田野课堂教学方式,取得了较好的效果。这种教学方式充分发挥社会学通过社区研究培养人才的传统,老师带队学生分批进入分布在全国各地的城乡社区,开展为其两周左右的实地调研和现场研讨。用冯仕政教授的话说,田野课堂打通校内外,打通田野和课堂,打破了学校教学封闭性、内演性、松散性、静态性特征,实现了开放性、临床性、集成性、穿梭性的教学。改善了校园与社会、教学与科研、教育与实践、教师与学生、学生与学生、教师与教师之间的关系。通过实境教学、实战课堂、实务课程、实见成果、实作友圈,围绕问题、任务、成果着力提升学生和老师的思想力、行动力、完成力。最终实现了教学相长、多方共赢,取得了很好人才培养和服务社会的效果。

2.5 通过“社群”连接“社区”打造附近的“田野课堂”

青邻行动计划通过创建“两个社群”,打造大学附近的实习基地,引导学生“以城市为校园,以社区为课堂”,充分发挥附近的便利性,以及高效师生日常可用时间,在专业导师团队指导下,在社团前辈陪伴下,将集中在寒暑假的“田野课堂”扩散到整个大学阶段,将少数学校的尝试复制推广到全国更多高校,实现人才培养方式的进一步优化。与此同时,推动青年参与社区建设,服务社区发展,推动国家治理现代化。

计划将创建的一个社群是由社区研究学者和社区治理实务专家所形成研究联盟。这个社群围绕学生培养和社区治理,积极开展交流和合作,实现既有能力的互补,实战综合能力的提升,为前述学生社团提供更全面、专业和有效培训赋能,协助学生社团对接周边社区、社会组织、社工机构、企业,为学生社团进入社区开展服务提供持续、稳定、专业的督导服务。

计划将培育一批社群是对基层治理、社区服务感兴趣的学生组成的高校学生社团/社群。学生们在社团中自我管理、自我服务,锻炼组织能力和领袖气质,将社区治理相关技能和青年组织文化传承发展下去。将社团服务能力平稳持续地输出给城乡社区和社会组织。发扬新时代知青精神,锻炼自我,以新方式服务国家治理现代化,协助全国人民以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。

2.6 凝聚社会资源支持高校学生培养和社区发展的必要性

我国各类学校对学生在校期间安危承担无限责任。学生在校期间发生事故或意外,常常面临家长缺少边界的追责甚至引发社会舆情,威胁领导职务及前程。因此各级各类学校倾向于将学生严格控制在校园内,甚至班级内,不愿带学生走出教室,走出校园。这样,风险可控,但也导致学生培养与社会脱节。高校通常都会规定教学必须在指定时间和指定教室进行,否则将被认定为“教学事故”,教师将面临通报批评、取消评优、评职称资格等惩罚。

如果不能从制度上解决上述权责不对等问题,我国社科学生实践教学大概率只能继续“放羊”——学生自发,自己负责——难以以更为有效的组织化的方式进行。青邻计划试图在这个方面有所创新,减轻学校及社团指导老师的压力和责任。凡接受青邻基金支持的大学生,自愿接受本计划支持,自愿参与各种社区研究和服务活动,对自己的行为和决策负责,“自甘风险”,与学校和本基金无关。本基金仅为学生自愿的参与提供资金资助、技术指导、信息支持,帮助学生降低风险,提高防护水平,不承担非基金责任之外的责任。

我国院系用于人才培养的财政经费非常有限,经费划拨时间不确定,使用规则脱离现实(例如无法报销保险费用)。高校人才培养经费主要以来财政拨款,社会捐赠资金有限,除了例行经费外,很多经费是项目经费。相关经费额度小,缺乏稳定性,有些经费甚至到年终岁末才确定,这严重制约了人才培养。一些有情怀的高校教师通过举办读书会、研讨会、课题调查等方式给学生“开小灶”,以培养更为完整的人。不仅付出大量时间,甚至还需要倒贴资金,这对要靠发表论文谋得学界生存空间,且工资水平非常有限的青年教师来说,带来了多重压力。

稳定而丰盛的社会捐赠可以减轻专业院系和高校青年教师的经济压力,帮助他们形成行业共同体,更为有效地开展学生指导和研究工作。让传统师徒式的人才培养在现代公益机制的支持下获得新的发展。青邻基金希望在这方面做一些探索,为更多社会科学院系以及社区研究相关的学者及专家提供必要的支持。

青邻基金也为家长和企业家支持青年子女在高校的发展提供了新的可能。通过支持青邻基金,我们可以培育更多社区服务类学生社团。这些社团可以为包括捐赠者子女在内得青年学生提供更为个性化的成长环境,得到青邻社区研究联盟教师专业和系统化的成长指导,从而在升学、出国、就业等方面更具优势。青邻基金承诺奉行现代公益基金的管理法则,以及非盈利及互惠原则,在提高育人质量的同时,更大程度地守护社会公平。

最后,社区发展所需专业服务需要社会支持。今天很多中西部地区农村集体经济衰退,村落缺乏发展资金。而城市社区基本没有集资捐工以兴办社区公共事业的传统。城乡社区的公共服务和公益事业都主要来自上级财政拨款。这些拨款同样有着财政资金的各种问题,并且较少向大学生社团开放。一些地方开始推动成立“社区基金”发展现代社区公益事业,但是这类社区基金的覆盖面还不够,影响力还不够,难以为大学生社团活动提供支持。此外,由于城乡社区治理的水平参差不齐,一些社区还没有认识到购买专业服务的重要性,或者尚未形成购买专业服务有效制度。青邻基金通过支持大学生社团“自带干粮”建设社区,开展专业化服务,可以起到培育专业需求,引领社区发展的作用。

项目执行:

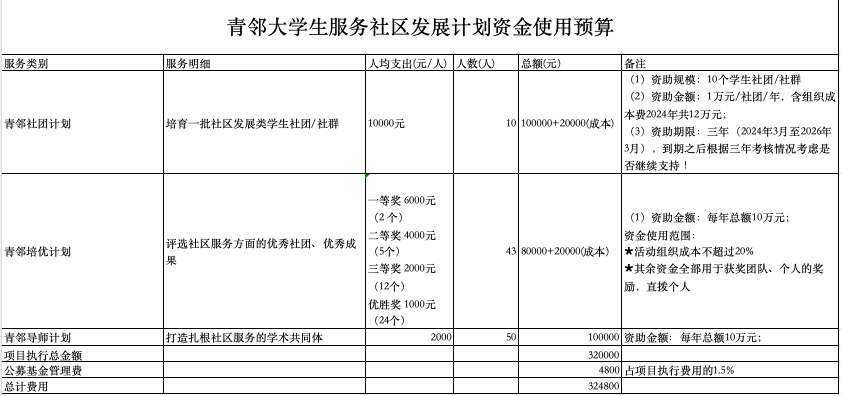

3.1青邻社团计划:培育一批社区发展类学生社团/社群

(1)资助规模:10个学生社团/社群

(2)资助金额:1万元/社团/年,含组织成本费2024年共12万元;

(3)资助期限:三年(2024年3月至2026年3月),到期之后根据三年考核情况考虑是否继续支持!

(4)资助条件:

团队规模在15人及以上,且资助期内能持续开展活动

团队在本校有愿意长期指导的社会学、社会工作指导老师

团队社区相关的行动需按要求制定好计划方案,并做好记录、总结、宣传

团队有规范的财务流程和财务公开制度

团队承诺积极参与青邻计划的赋能、督导活动,提升团队能力

成立时间较长,且有良好服务记录和成绩且在学校正式注册登记社团优先

社团愿意对自身行为负责,团队成员参与集体活动自甘风险。

(5)评选方式

青邻计划将组织评审专家对各社团的申请材料进行审核打分

分数最高的15个社团将有机会通过在线会议方式公开展示社团基础和粉彩以及服务计划等,专家打分

两轮打分总分最高的10支队伍获得资助资格。

(6)资金使用范围:

团队团建经费不超过30%

为团队成员购买意外险

团队外出服务的交通费

团队马甲和标识制作费

团队服务中的物料费用、场地费

(7)资金划拨-使用及公示方式

为提高学生团队自主性和自治能力,避免资金垫付报销的麻烦,充分发挥资金的培育效果,慈善资金将以资助款方式直接拨付受资助团队的5名成员,每人2000元。

学生团队以学期为单位提前制定好活动及支出计划,报青邻计划初审修改完善,通过公众号向全社会公布。

学生团队统筹全部经费的使用,安排专人进行财务收支记录,每个月通过公众号全网公示当月每一笔支出时间、明细、凭证、经手人,每半年/年进行将半年及全年的支出明细归拢提交青邻计划全网公示,接受社会监督。

学生团队对经费使用全权负责,青邻计划将严格关注各社团的财务公示情况并就财务支出中不合理的部分提出公开的质询,团队请通过公众号公开回应,接受社会监督。引发的社会关注和质疑由团队自身负责。青邻计划根据自身及社会监督反馈情况决定是否继续第二年经费资助及第二轮支持。

3.2 青邻培优计划:评选社区服务方面的优秀社团、优秀成果

(1)资助金额:每年总额10万元;

(2)资助方式:

1、 在全国开展社区服务类优秀学生社团评选活动

2、 在全国开展社区服务优秀大学生评选

3、 在全国开展大学生服务社区优秀案例评选

(3)资金使用范围:

活动组织成本不超过20%

其余资金全部用于获奖团队、个人的奖励,直拨个人

奖项设置:

一等奖 6000元 (2 个)

二等奖 4000元 (5个)

三等奖 2000元 (12个)

优胜奖 1000元 (24个)

(4)资金使用及公示方式

青邻计划将提前三个月公开发布有关评奖计划

充分动员有关学校的相关社团组织、学生参加

青邻计划将组织志愿者对参赛材料进行整理,组织专家委员会进行评选,评选结果及参赛作品将全网宣传、公示。

奖金之外的资金主要用于志愿者补助、评审专家补助、颁奖会议组织

全部资金支出明细情况将全网公示

3.3青邻导师计划:打造扎根社区服务的学术共同体

(1)资助金额:每年总额10万元;

(2)资助方式:

以北京为起点全国招募50名社区研究和治理专家

贡献50场公开的培训课程、督导会议、实地教学

鼓励将上述活动与社区工作类学生社团的培训和督导结合

(3)资金使用范围:

活动组织成本(活动通知、海报制作、现场管理、记录整理、新闻发布等环节的志愿者补助)不超过20%。

其余资金全部用于相关专家的劳务补助、共享课件及工具包的制作、发布。

专家劳务费用标准按正式课程时长计算,一般为500元/小时。

(4)资金使用及公示方式

青邻计划将至少提前15天公开相关培训安排

相关培训课程、督导会议、实地教学等可以公开的资料非例外情况下都会公开。

资金支出明细情况将全网公示。

项目预算:

2024年计划募集资金30万-50万。超过10万我们就将开始执行有关计划,具体启动计划依据筹集的善款资金逐步启动,启动先后顺序是青邻社团计划>青邻培优计划>青邻导师计划。

当募集资金超过30万元,我们将逐步扩大青邻社团计划和青邻导师计划规模。相关资金使用,我们会提前提交使用计划,并在使用后将费用明细全网公开

五、票据说明:

1、灵山慈善基金会可为支持本项目的爱心人士开具合法的公益事业捐赠票据;

2、基于人工、邮寄成本等因素考虑,我们可为每笔捐赠100元以上、有发票需求的捐款方开具并邮寄纸质票据(100元以下的捐赠,如有需要,可发送票据扫描件);

3、如有其他意见和建议,欢迎发送至我们的工作邮箱:weiailianquan@lingshanfoundation.org,感恩您的信任和理解!